La città di Todi fu fondata originariamente dagli umbri, poi divenne etrusca tra il V e IV sec. a. C. con il nome di Tutere, trasformatasi sotto i romani in municipio prima, e Colonia Julia Fida Tuder in epoca imperiale, sotto la tribù dei Clustumina.

La città di Todi fu fondata originariamente dagli umbri, poi divenne etrusca tra il V e IV sec. a. C. con il nome di Tutere, trasformatasi sotto i romani in municipio prima, e Colonia Julia Fida Tuder in epoca imperiale, sotto la tribù dei Clustumina. Nel V e VI secolo subì il conflitto tra i bizantini ed i Goti, seguito dalle invasioni longobarde, finché re Desiderio e Papa Paolo I non definirono i confini tra il Ducato di Spoleto e quello di Roma.

Nel XII sec. si costituì in libero comune, facente parte della lega delle città guelfe. Dopo i consoli vennero il podestà (1201) ed il capitano del popolo (1255). Nel 1367 perdette la sua autonomia comunale ad opera di Guglielmo di Grimoard, fratello del Papa Urbano V. Da allora fu un susseguirsi di varie signorie (i Malatesta di Rimini, Braccio di Fortebraccio da Montone, Francesco Sforza, gli Angiò di Napoli). Con la riforma di Martino V entrò a far parte dello Stato Pontificio, interrotto solo dal periodo napoleonico, che la vide a capo di un enorme “arrondissement”, che comprendeva anche Amelia, Orvieto e persino Acquapendente nel Viterbese.

Il nucleo cittadino umbro-etrusco si ergeva originariamente tra i due picchi del colle, ora occupati rispettivamente dalla Cattedrale e dalla chiesa di S. Fortunato. In epoca romana, la profonda vallata che li divideva, fu chiusa da enormi muraglioni in travertino che fecero da sostruzione al foro artificialmente ricavato sopra a nove gigantesche cisterne intercomunicanti, l’area dell’attuale Piazza del Popolo (già Piazza Grande).

Il nucleo cittadino umbro-etrusco si ergeva originariamente tra i due picchi del colle, ora occupati rispettivamente dalla Cattedrale e dalla chiesa di S. Fortunato. In epoca romana, la profonda vallata che li divideva, fu chiusa da enormi muraglioni in travertino che fecero da sostruzione al foro artificialmente ricavato sopra a nove gigantesche cisterne intercomunicanti, l’area dell’attuale Piazza del Popolo (già Piazza Grande).Ancora oggi affiora in alcuni punti della città il muro di cinta umbro-etrusco, realizzato in grossi blocchi di travertino a secco. Seguì il cerchio delle mura romane, più ampio, ed infine l’attuale cinta medievale (del 1244), in gran parte intatta con i suoi torrioni e le tre porte (Porta Romana, Porta Amerina o Fratta, Porta Perugina).

Arrivati sul colle di Todi, una circonvallazione appena fuori dalle mura medievali conduce alla Chiesa di S. Maria della Consolazione, iniziata nel 1503 e terminata un secolo dopo, sul luogo di un’edicola molto venerata. L’attribuzione del progetto è alquanto incerto e discusso; si fanno i nomi di Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane, Cola di Matteuccio da Caprarola, anche se recentemente pare si voglia dare la preferenza a Bramante. Comunque molti nomi illustri hanno partecipato alla direzione dei lavori come Peruzzi, Sanmicheli, Vignola, Galeazzo Alessi, Ippolito Scalza. Di impianto rinascimentale a croce greca, presenta tre absidi poligonali ed una semicircolare. L’interno, molto luminoso grazie a 56 finestre, è dilatato in alto da una grande slanciata cupola. Sull’altare maggiore si conserva l’affresco miracoloso della “Maestà” (sec. XV) della preesistente edicola.

La Via della Consolazione porta al centro storico, dove scorgiamo sulla destra l’ampia scalinata e i giardini terrazzati che conducono alla Chiesa di S. Fortunato. La chiesa, costruita dai minori francescani, precedentemente dei monaci di Vallombrosa, fu iniziata nel 1292-1328 con la costruzione del coro e due delle quattro arcate, ripresa nel 1408, ma terminata solamente nel 1464.

La Via della Consolazione porta al centro storico, dove scorgiamo sulla destra l’ampia scalinata e i giardini terrazzati che conducono alla Chiesa di S. Fortunato. La chiesa, costruita dai minori francescani, precedentemente dei monaci di Vallombrosa, fu iniziata nel 1292-1328 con la costruzione del coro e due delle quattro arcate, ripresa nel 1408, ma terminata solamente nel 1464.Nella cripta sottostante è sepolto Jacopone da Todi (1230-1306), il fervido frate francescano, uno dei primi compagni di S. Francesco e appartenente all’Ordine dei Francescani Minori.

Girando intorno alla chiesa dal lato sinistro, sotto al convento retrostante, si notano le mura della prima cinta muraria romana lungo il vialetto che da Porta Libera conduce al giardino pubblico in Piazza IV Novembre con i resti della Rocca Albornoziana, fatta erigere nel 1373 distruggendo il rione occidentale della città e demolita a furor di popolo nel 1503, lasciando un vuoto edilizio.

Tornando verso Porta Libera, si raggiunge Porta Aurea, e il rione Camuccia, situato tra le due cerchie di mura romane, che distano tra loro poco più di ottanta metri. Sulla via principale si incontra la Chiesa di S. Maria in Camuccia, due chiese sovrapposte, la prima del VII-VIII sec., la seconda del XIII secolo. Le due colonne del portale sono di origini romane. All’interno, affreschi del ‘300 e ‘400, ma soprattutto una scultura lignea rarissima del XII secolo, “Madonna in trono col Bambino”, simile ad una del 1198 conservata nel Museo di Dahlem a Berlino. Le teste sono state restaurate nel XVI o XVII secolo. La chiesa possiede anche una raccolta archeologica e degli scavi romani.

Tornando verso Porta Libera, si raggiunge Porta Aurea, e il rione Camuccia, situato tra le due cerchie di mura romane, che distano tra loro poco più di ottanta metri. Sulla via principale si incontra la Chiesa di S. Maria in Camuccia, due chiese sovrapposte, la prima del VII-VIII sec., la seconda del XIII secolo. Le due colonne del portale sono di origini romane. All’interno, affreschi del ‘300 e ‘400, ma soprattutto una scultura lignea rarissima del XII secolo, “Madonna in trono col Bambino”, simile ad una del 1198 conservata nel Museo di Dahlem a Berlino. Le teste sono state restaurate nel XVI o XVII secolo. La chiesa possiede anche una raccolta archeologica e degli scavi romani.Proseguendo, si arriva a Via Roma e, svoltando a destra, passato Porta Catena, ci si inoltre nel Borgo Ulpiano, duecentesco, fino alla Porta Romana, dove sulla destra, incontriamo la Chiesa di S. Nicolò de Criptis, fu fondata dai benedettini nel XII sec. sulla cavea dell’Anfiteatro Romano ed ampliata nel XIV secolo.

Sulla sinistra della Porta Romana si erge invece la Chiesa di S. Filippo Benizi, il fondatore dell’Ordine dei Servi di Maria, morto nel 1285 nell’ex convento dei Serviti, ceduto nel 1595 alle Clarisse, il complesso monastico di S. Francesco nel Borgo Nuovo.

Fuori Porta Romana si erge un’ulteriore chiesa a pianta centrale a croce greca, la Chiesa del Crocifisso, voluta dal Vescovo Angelo Cesi, eretta nel 1591-95 su progetto di Valentino Martelli e diretta da Ippolito Scalza nella parte terminale della costruzione.

Risalendo da Porta Romana la Via Matteotti verso il centro, prima di Porta Marzia si volta a destra per la Piazza del Mercato Vecchio. Il suo lato sinistro coincide con i resti di una grandiosa costruzione romana, i Nicchioni (I sec. a. C.), la sistemazione scenografica delle sostruzioni per il foro e forse base per un tempio affacciato proprio su quest’ultimo, sulle quali sono state edificate delle abitazioni medievali e rinascimentali. Davanti alle nicchie, resti di un mosaico romano. Nel medioevo su questa piazza si tenne il mercato.

Risalendo da Porta Romana la Via Matteotti verso il centro, prima di Porta Marzia si volta a destra per la Piazza del Mercato Vecchio. Il suo lato sinistro coincide con i resti di una grandiosa costruzione romana, i Nicchioni (I sec. a. C.), la sistemazione scenografica delle sostruzioni per il foro e forse base per un tempio affacciato proprio su quest’ultimo, sulle quali sono state edificate delle abitazioni medievali e rinascimentali. Davanti alle nicchie, resti di un mosaico romano. Nel medioevo su questa piazza si tenne il mercato.Subito dopo la piazza si trova la Chiesa di S. Carlo, originariamente dedicata a S. Ilario, nominata già nel 1118. Nel 1249 fu rinnovata e consacrata alla presenza di quattro vescovi. Presenta un alto campanile a vela con due ordini di trifore. Poco oltre si incontra la Fonte Scarnabecco, fontana lavatoio costruita dall’omonimo podestà bolognese nel 1241, nell’ambito di interventi di approvvigionamento idrico per la città.

Dopo la Chiesa di S.ta Prassede, ricostruita nel ‘300, e la Porta dello stesso nome, sulla seconda cerchia romana, si scende il ripido Borgo Nuovo, dove sulla destra si incontra il complesso monastico delle Clarisse, S. Francesco, dove nel 1975 nell’abside fu scoperto un interessante affresco dal punto di vista iconografico del 1346. Raffigura “Le anime del purgatorio che per intervento della Madonna e di S. Filippo Benizi giungono in paradiso, accolti da S. Pietro". L’iconografia risale a una visione del vescovo irlandese Patrick.

Si risale ora verso Piazza del Popolo; poco prima, alla destra della fiancata del Duomo, si trova il Palazzo del Vignola, dove si tiene annualmente in aprile, la Rassegna Antiquaria d’Italia, rinomata manifestazione di lunga tradizione in una cornice particolarmente importante.

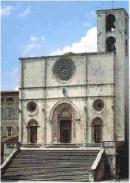

Camminando lungo la fiancata della cattedrale, si giunge in Piazza del Popolo, detta anche Piazza Grande o Maggiore, il fulcro del centro storico e una delle più significative piazze medievali di tutta l’Italia, un rettangolo attorniato dai palazzi pubblici contrapposti alla Cattedrale.

La Cattedrale di S. Maria Assunta, preceduta da un’ampia scalinata del ‘700, è precedente ai palazzi pubblici della piazza; già sede del vescovado intorno al 1000, l’attuale costruzione risale dal XII al XIV secolo. La facciata, quasi quadrata, ripartita da lesene e da cornici, presenta tre portali sormontati da rosoni, di cui quello centrale è quello maggiore. L’interno, a croce latina a tre navate, più una quarta minore sul lato destro (XIV sec.), conserva numerose opere d’arte, fra cui un dipinto della “Madonna di Pian di Porto” del XIII sec., un Crocifisso su tavola di maestro umbro (fine XIII sec.), a destra del fonte battesimale, la “Trinità” dello Spagna (affresco del 1525) e dello stesso autore, delle tavole nell’abside, il coro ligneo intagliato e intarsiato di Sebastiano Bencivenga (1521-30), sulla controfacciata, il “Giudizio Universale” di Ferraù da Faenza (fine XVI sec.). Da segnalare anche i capitelli delle colonne, che dividono le navate e la cripta romanica del XII secolo.

La Cattedrale di S. Maria Assunta, preceduta da un’ampia scalinata del ‘700, è precedente ai palazzi pubblici della piazza; già sede del vescovado intorno al 1000, l’attuale costruzione risale dal XII al XIV secolo. La facciata, quasi quadrata, ripartita da lesene e da cornici, presenta tre portali sormontati da rosoni, di cui quello centrale è quello maggiore. L’interno, a croce latina a tre navate, più una quarta minore sul lato destro (XIV sec.), conserva numerose opere d’arte, fra cui un dipinto della “Madonna di Pian di Porto” del XIII sec., un Crocifisso su tavola di maestro umbro (fine XIII sec.), a destra del fonte battesimale, la “Trinità” dello Spagna (affresco del 1525) e dello stesso autore, delle tavole nell’abside, il coro ligneo intagliato e intarsiato di Sebastiano Bencivenga (1521-30), sulla controfacciata, il “Giudizio Universale” di Ferraù da Faenza (fine XVI sec.). Da segnalare anche i capitelli delle colonne, che dividono le navate e la cripta romanica del XII secolo.La rampa a sinistra del Duomo conduce, attraverso un portale del Vignola, modificato nel 1762, al Palazzo Vescovile, fatto erigere dal vescovo Angelo Cesi nel 1593, con all’interno affreschi di Andrea Polinori e Ferraù Fenzoni (XVI-XVII sec.). Il palazzo di fronte, Palazzo Cesi, su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane (inizio XVI sec.), fu la residenza privata dei vescovi Paolo Emilio, Federico e Angelo Cesi.

Accanto si erge il Palazzo Atti (poi Corsini), non terminato, appartenente all’altra famiglia patrizia eminente di Todi. Visto dalla Cattedrale, sulla sinistra della piazza si erge il Palazzo del Capitano del Popolo, costruito nel 1291, con un ampia loggia al piano terra, retta da un pilastro centrale, e delle bellissime trifore gotiche al piano superiore.

Accanto si erge il Palazzo Atti (poi Corsini), non terminato, appartenente all’altra famiglia patrizia eminente di Todi. Visto dalla Cattedrale, sulla sinistra della piazza si erge il Palazzo del Capitano del Popolo, costruito nel 1291, con un ampia loggia al piano terra, retta da un pilastro centrale, e delle bellissime trifore gotiche al piano superiore.Un unico scalone, che taglia gli arconi della loggia, sale al primo piano sia di questo palazzo che di quello contiguo, il Palazzo del Podestà o del Popolo, precedente al primo, uno dei più antichi d’Italia (1214-28). Le merlature guelfe sono state aggiunte solamente nel ’900. Il pianterreno è composto da un ampia sala a due navate, originalmente aperta su tutti i lati, tradizionalmente adibita a mercato. Al primo piano, nella Sala delle Pietre (già del Consiglio Generale) è stato allestito il Museo Lapidario, con materiali romani provenienti dal territorio circostante, mentre al primo piano dell’altro palazzo si trova la Sala del Capitano del Popolo con dei resti di affreschi medievali, fra cui una bella “Crocefissione” del XIV secolo. Al terzo piano, aggiunto alla fine del XIII sec., invece ha sede la Pinacoteca Civica e il Museo Etrusco-Romano.

La Pinacoteca raccoglie affreschi staccati dei sec. XIV e XV, arredi sacri, maioliche dal XII al XVII sec., oggetti di ceramica e di oreficeria. Tra i dipinti, da segnalare “Incoronazione della Vergine”, tavola di Giovanni di Pietro (detto lo Spagna, 1507-11).

Nel Museo Etrusco-Romano sono conservati delle suppellettili, monete e oggetti vari provenienti dagli scavi archeologici effettuati in zona.

Chiude la piazza il Palazzo dei Priori (fine XIII sec., poi ampliato sul lato destro nel 1334-37) con ad angolo una torre inglobata, di pianta trapezoidale, risalente al 1369-85. Le finestre rinascimentali sono dovute a Papa Leone X (1513). Inizialmente il palazzo fu la sede dei podestà, poi dei priori, infine dei governatori papali.

Chiude la piazza il Palazzo dei Priori (fine XIII sec., poi ampliato sul lato destro nel 1334-37) con ad angolo una torre inglobata, di pianta trapezoidale, risalente al 1369-85. Le finestre rinascimentali sono dovute a Papa Leone X (1513). Inizialmente il palazzo fu la sede dei podestà, poi dei priori, infine dei governatori papali.Di fronte alla fiancata del Palazzo del Popolo, in Piazza Garibaldi, si erge un altro Palazzo Atti (ora Pensi), eretto nel 1552, sempre appartenente alla famiglia patrizia degli Atti.

Oltre alla già citata Rassegna Antiquaria d’Italia, Todi è da diversi anni anche sede del Todifestival, spettacolo di balletto, musica, cinema e teatro di richiamo internazionale (agosto-settembre), e della Mostra nazionale dell’artigianato e del design (settembre/ottobre).