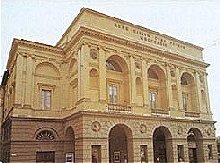

La Traversa Interna a Piazza Collicola gira su se stessa e continua con la Via di Sant'Andrea. Qui sorge, ad opera di Ireneo Aleandri, architetto della Traversa Interna, il Teatro Nuovo, costruito negli anni 1854-64 nelle forme classiche del teatro all‘italiana (550 posti). In questo teatro ha sede la Fondazione del Festival dei Due Mondi.

La Traversa Interna a Piazza Collicola gira su se stessa e continua con la Via di Sant'Andrea. Qui sorge, ad opera di Ireneo Aleandri, architetto della Traversa Interna, il Teatro Nuovo, costruito negli anni 1854-64 nelle forme classiche del teatro all‘italiana (550 posti). In questo teatro ha sede la Fondazione del Festival dei Due Mondi.La Traversa Interna prosegue in varie direzioni: con Via Filitteria, dove sulla destra troviamo la Chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, una piccola e semplice chiesetta romanica, consacrata nel 1174. L‘esterno mostra in parte materiali di spoglio romani. Recenti scavi hanno dimostrato che la sua attuale cripta era una vera e propria chiesa preesistente, costruita su un edificio romano. Il presbiterio rialzato sopra alla cripta fu aggiunto solo nel XVI secolo. La chiesa conserva soprattutto un affresco sul „Martirio di S. Tommaso Becket“, probabilmente una delle prime raffigurazioni dell‘assassinio, avvenuto nel 1170, del vescovo di Canterbury, santificato nel 1173. Alla sua destra, „S. Nicola“ (primo XIII sec.), „Crocifissione“ del XIV sec., poi „S. Giovanni Battista“, „Madonna con santi“, „S. Leonardo“, „ Papa Gregorio Magno“ e “Caterina d‘Alessandria“ del Maestro di Eggi, inoltre „Il Banchetto di Erode“. Un affresco semicircolare staccato dalla cripta narra invece le „Storie dei Ss. Giovanni e Paolo“.

La strada descrive un‘ampia curva attorno al Palazzo Zacchei Travaglini, costruito nel XVI sec. e rinnovato nella facciata da Filippo Bandini nel 1861. Finita la curva, di fronte si erge il Palazzo Pianciani, dimora della famiglia residente a Spoleto fin dal medioevo, con il suo nucleo medievale e gli esterni rinnovato a cavallo del XVII e XVIII secolo. La piazzetta antistante il versante meridionale del palazzo fu creata con la demolizione di alcune case appartenenti alla famiglia. La scenografica scalinata in pietra che sale alla sovrastante Via Fontesecca, sullo sfondo del Palazzo Leoncilli, costruzione cinquecentesca ravvivata da loggia e balcone, risale a tempi recenti (Ugo Tarchi,1923).

Di fronte sorge la Chiesa di S. Filippo Neri, edificio barocco, costruito su progetto dell‘architetto spoletino Loreto Scelli tra il 1640 e il 1671, ispirandosi alle chiese barocche romane dell‘inizio del secolo. Fra le opere conservate all‘interno basilicale a tre navate: „Presentazione della Vergine al Tempio“ di Gaetano Lapis (1764, 2o altare e destra), dello stesso autore, „Crocifissione“, all‘altare del transetto destro; il monumentale altare maggiore del XIX sec. e, nel braccio sinistro del transetto, „Sacra Famiglia“ di Sebastiano Conca, „S. Francesco di Sales calpesta l‘eresia“ di Francesco Refini, „Discesa dello Spirito Santo“ di Lazzaro Baldi. La sagrestia è particolarmente ricca nei decori: arredi di noce intagliati e quadri, oltre a un busto marmoreo di S. Filippo Neri dello scultore Alessandro Algardi (1650).

Di fronte sorge la Chiesa di S. Filippo Neri, edificio barocco, costruito su progetto dell‘architetto spoletino Loreto Scelli tra il 1640 e il 1671, ispirandosi alle chiese barocche romane dell‘inizio del secolo. Fra le opere conservate all‘interno basilicale a tre navate: „Presentazione della Vergine al Tempio“ di Gaetano Lapis (1764, 2o altare e destra), dello stesso autore, „Crocifissione“, all‘altare del transetto destro; il monumentale altare maggiore del XIX sec. e, nel braccio sinistro del transetto, „Sacra Famiglia“ di Sebastiano Conca, „S. Francesco di Sales calpesta l‘eresia“ di Francesco Refini, „Discesa dello Spirito Santo“ di Lazzaro Baldi. La sagrestia è particolarmente ricca nei decori: arredi di noce intagliati e quadri, oltre a un busto marmoreo di S. Filippo Neri dello scultore Alessandro Algardi (1650).La Traversa Interna continua con Corso Mazzini con le sue facciate tutte rinnovate nell‘ambito del progetto viario. Dal Corso, un breve vicolo scende verso il Palazzo Rosari-Spada, dove aveva la sua sede provvisoria la Galleria Comunale d‘Arte Moderna e Contemporanea, oggi trasferitasi nell'affascinante Palazzo Collicola in Piazza Collicola.. Vi hanno trovato posto le opere vincitrici del Premio nazionale Spoleto acquistate dal Comune (1953-66), alle quali si sono aggiunte donazioni di artisti e collezionisti. Al piano terra si trovano opere di giovani artisti umbri all‘avanguardia, mentre al piano superiore le sale sono suddivise secondo i settori di ricerca artistica degli autori contemporanei (tra gli altri, Carla Accardi, Alberto Burri, Mario Ceroli, Giuseppe Capogrossi, Pino Pascali, Renato Guttuso, Leoncillo). Qui si trova anche il bozzetto originale del „Teodolapio“, la scultura di Alexander Calder, collocata dal 1962 sulla piazza antistantre la stazione ferroviaria.

Corso Mazzini termina in Piazza della Libertà, chiusa a sud dal Palazzo Ancajani, corte privata della famiglia residente a Spoleto fin dal XIII secolo, costruita nella seconda metà del XVII secolo. Ospita il Centro italiano di Studi sull‘Alto Medioevo, fondato su iniziativa della‘Accademia Spoletina dall‘Università di Perugia nel 1951. Sul lato occidentale della piazza si trovavano le scuderie della famiglia Ancajani, in seguito trasformate in oleificio sperimentale, sotto il quale sono affiorati i resti del Teatro Romano. Nonostante già nel XVI secolo l‘architetto rinascimentale Peruzzi avesse disegnato una pianta del teatro, fino al 1891 si credette che i resti affioranti fossero di un edificio termale, finché l‘archeologo spoletino G. Sordini non ne rilevò l‘originaria funzione. Il restauro del 1954 ha portato alla luce l‘intero complesso, ripristinando le gradinate e rendendolo di nuovo agibile per gli spettacoli. Il teatro fu costruito nel I sec. d. C., ma decadde ben presto a causa di un cedimento del terreno. Nel periodo medievale fu occupata in gran parte dai palazzi della famiglia Corvi, adattati a insediamento conventuale dalle Benedettine nel 1395, che si spostarono dalla Chiesa di S. Paolo inter vineas (fuori dalle mura) alla attigua Chiesa di S. Agata, una delle più antiche chiese parrocchiali spoletine, eretta nel XI secolo sulla scena dell‘antico teatro. Dell‘edificio originario resta solamente il portico a tre archi con colonne con capitelli del XI secolo. L‘interno, profondamente modificato, conserva di un prezioso ciclo di affreschi del Maestro delle Palazze (XIII sec.), nel seguito di Cimabue, soltanto un affresco superstite, „Derisione di Cristo“, mentre degli altri, venduti dopo il 1921 a dei musei americani, sono rimaste soltanto le sinopie. Nei locali dell‘ex monastero, trasformato a più riprese, ma mantenedo l‘aspetto di un edificio fortificato, con un bel chiostro cinquecentesco con colonnine ottagonali in cotto, è stato allestito il Museo Civico Archeologico, dal quale si accede anche al Teatro Romano. Il museo, nato originariamente accanto al Palazzo della Signoria nel 1910 su iniziativa dell‘archeologo spoletino G. Sordini, raccoglie i reperti dall‘epoca romana a quella romanica provenienti dal territorio spoletino. Tra i pezzi più importanti, due tavole in pietra del III sec. a. C. contenenti delle iscrizioni riguardo il divieto del taglio di legna nei boschi sacri di Monteluco, la cosiddetta „Lex Spoletina“, e, tra quelli romanici, un bassorilievo raffigurante il „Martirio di S. Biagio“ proveniente dalla Chiesa di S. Nicolò. Si tratta certamente di un rilievo della facciata, opera di uno scalpellino spoletino del tardo XII o primo XIII secolo.

Da Piazza della Libertà inizia la parte terminale della Traversa Interna, ora con il nome di Viale Matteotti. Nel giardino pensile all‘altezza della Via Egio si può ammirare un altro tratto della Cinta Urbica Umbro-Romana, con blocchi poligonali umbri alla base e restaurata in epoca romana con blocchi quadri, come riferisce un‘iscrizione del I sec. a. C. inserita nella parte superiore.

Più avanti si incontra il seicentesco Palazzo Toni, sede del Liceo-Ginnasio, che conserva nel laboratorio intitolato a Luigi Polvani una raccolta di oltre 4.000 pezzi di apparecchi di fisica a partire dal XVIII secolo. I giardini pubblici di fronte, in precedenza gli orti di un monastero distrutto, ospitano una notevole quantità di alberi di grande mole come ippocastani, sequoia, cedro dell‘Atlante, ecc.

Voltando a destra dopo i giardini pubblici e poi ancora a sinistra nella Via S. Paolo, si raggiunge la Chiesa di S. Paolo inter vineas. Una chiesa prececedente fu già nominata da Gregorio Magno alla fine del VI secolo, perché un vescovo di fede ariana, che aveva osato tenervi la messa, fu colpito da cecità. Nel X secolo vi si insediarono le Benedettine con un monastero e la chiesa venne rifondata. Nel 1234, Gregorio IX la consacrò. Dopo il trasferimento delle monache a S. Agata, il complesso fu affidato ai Minori Osservanti e dal loro abbandono (1816) in poi servì da ospizio. I restauri hanno restituito all‘edificio il suo aspetto romanico originario, che è comunque molto diverso dalla consueta tipologia umbra, almeno al suo interno.

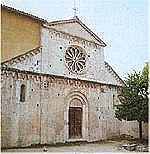

Voltando a destra dopo i giardini pubblici e poi ancora a sinistra nella Via S. Paolo, si raggiunge la Chiesa di S. Paolo inter vineas. Una chiesa prececedente fu già nominata da Gregorio Magno alla fine del VI secolo, perché un vescovo di fede ariana, che aveva osato tenervi la messa, fu colpito da cecità. Nel X secolo vi si insediarono le Benedettine con un monastero e la chiesa venne rifondata. Nel 1234, Gregorio IX la consacrò. Dopo il trasferimento delle monache a S. Agata, il complesso fu affidato ai Minori Osservanti e dal loro abbandono (1816) in poi servì da ospizio. I restauri hanno restituito all‘edificio il suo aspetto romanico originario, che è comunque molto diverso dalla consueta tipologia umbra, almeno al suo interno. La facciata propone un portale a tre rincassi e un rosone (quasi completamente rinnovato) e delle lesene che annunciano la ripartizione interna a tre navate. Contrariamente alle altre chiese romaniche umbre, qui la copertura delle navate, anche di quelle laterali, non è a volte, ma a capriate e il presbiterio, senza nessuna cripta sottostante, è rialzato solamente di due gradini; il transetto largo è ben illuminato. Le sue caratteristiche rendono paragonabile alle chiese del Lazio (Tuscania) o della Toscana. Dopo il restauro, nel transetto sono stati ricomposti, ma senza rispettare la loro originaria collocazione, gli affreschi dei cicli pittorici risalenti ai primi del XIII sec. con „Storie della Creazione“ e „Patriarchi“ e „Profeti“, ottima testimonianza della qualità della maestria pittorica spoletina. La parte orientale del chiostro risale ancora con i suoi pilastri alternati a colonnine al monastero benedettino del X secolo.

La facciata propone un portale a tre rincassi e un rosone (quasi completamente rinnovato) e delle lesene che annunciano la ripartizione interna a tre navate. Contrariamente alle altre chiese romaniche umbre, qui la copertura delle navate, anche di quelle laterali, non è a volte, ma a capriate e il presbiterio, senza nessuna cripta sottostante, è rialzato solamente di due gradini; il transetto largo è ben illuminato. Le sue caratteristiche rendono paragonabile alle chiese del Lazio (Tuscania) o della Toscana. Dopo il restauro, nel transetto sono stati ricomposti, ma senza rispettare la loro originaria collocazione, gli affreschi dei cicli pittorici risalenti ai primi del XIII sec. con „Storie della Creazione“ e „Patriarchi“ e „Profeti“, ottima testimonianza della qualità della maestria pittorica spoletina. La parte orientale del chiostro risale ancora con i suoi pilastri alternati a colonnine al monastero benedettino del X secolo.